空き家が特定空き家に指定され、強制解体されるまで。

空き家の放置は景観や衛生、さらには防災・防犯面で深刻な問題を引き起こします。

これに対応するため、国は「空家等対策特別措置法」を制定し、自治体に「管理不全の空き家へ強制的な措置を取る権限」を与えています。その最終手段が「行政代執行」、すなわち強制解体です。

強制解体に至る流れ

自治体が空き家を解体するまでには、いくつかの段階を踏みます。

- 現地調査と所有者確認

建物の老朽化や倒壊の危険性、周辺住民への影響を調べ、所有者を特定します。 - 「特定空家等」の指定

危険性や衛生面での問題が認められた場合、「特定空家等」として指定されます。 - 助言・指導

所有者に対して改善の指導を行い、修繕や草木の除去など対応を求めます。 - 勧告・命令

指導に従わない場合、期限付きで改善を命じる「勧告」や「命令」が出されます。 - 行政代執行(強制解体)

最終的に命令に応じないと、自治体が代わりに解体工事を行います。

上記のように、空き家になったからといってすぐに強制解体のリスクが増加するわけではありません。特定空き家に指定され、何度か改善を求められ、それでも従わなかった際の最終手段として行政代執行による強制解体が行われます。

費用はどうなるのか?

行政代執行による家屋解体にかかった費用は、すべて所有者に請求されます。

一般的に、所有者が自ら解体業者に依頼する場合より高額になりがちです。これは、入札手続きや安全対策など行政上のコストが加わるためです。

一方で、現在、増加しつつある空き家対策の一環として、自治体による「空き家解体補助金」や「危険家屋除却費補助制度」などの支援制度が整備されてきています。対象となるには特定空き家に指定されているなど、老朽化の程度が進んでいることが条件とされているケースがほとんどですが、対象であれば解体費の一部が支援される可能性があります。

支援をもらって解体するか、強制解体で割高な解体費用を支払うか、その差は歴然です。

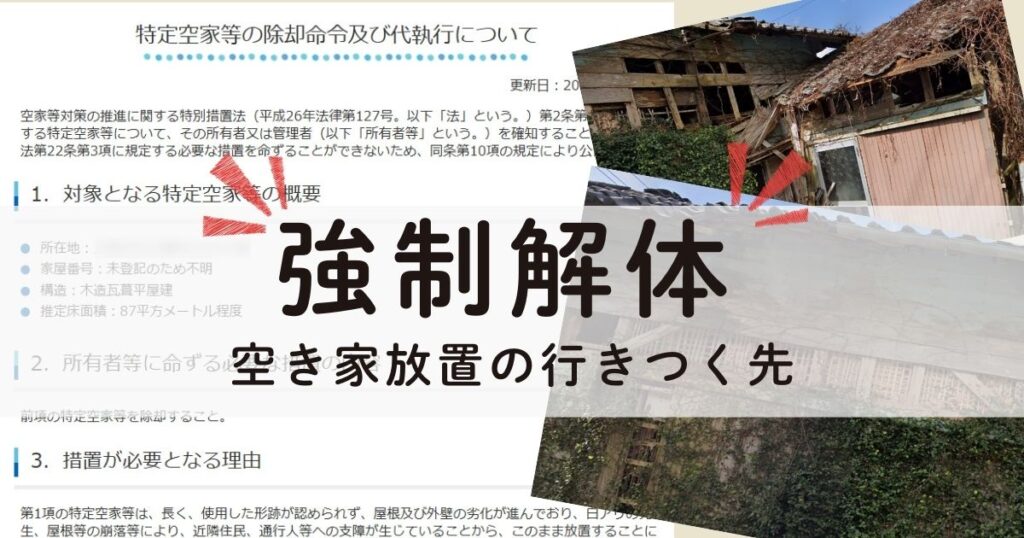

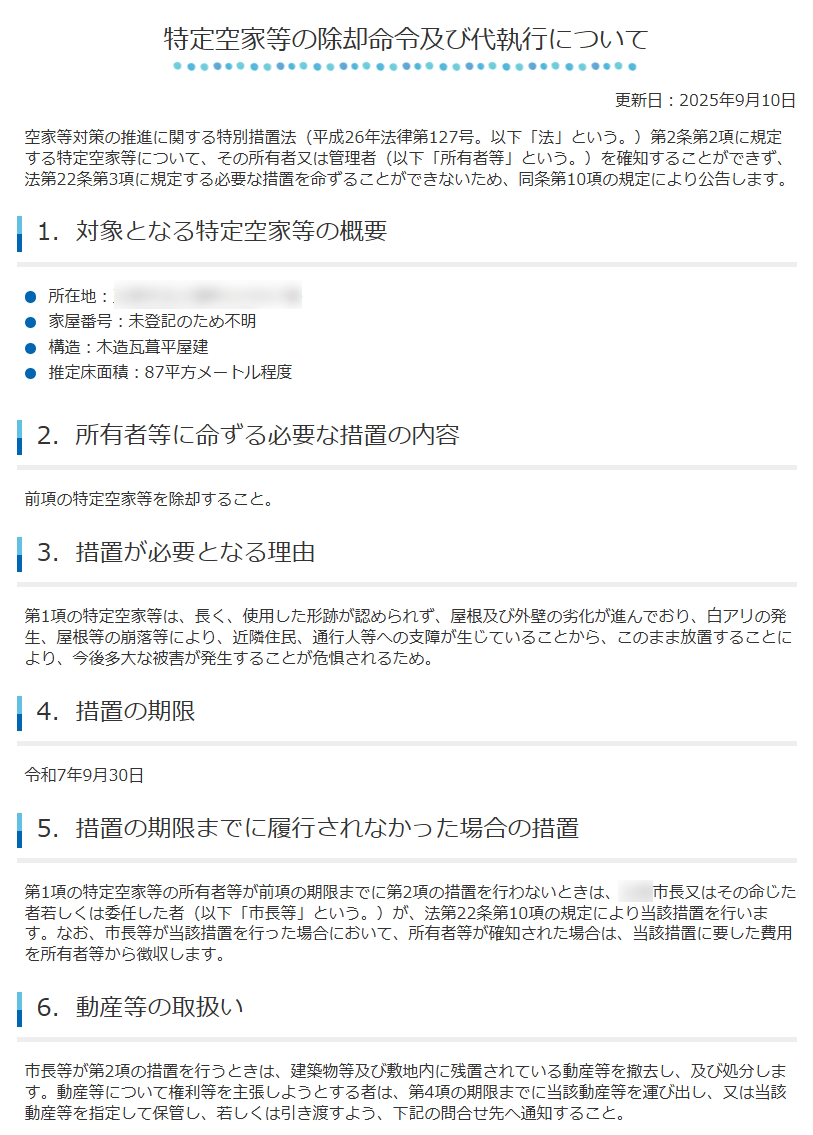

実際の公告と現場

以下の画像は、ある自治体が実際に出した「特定空家の除却命令及び代執行に関する公告」です。

このように公告という形で公表され、所有者に対して最終通告が行われます。

また、下の写真は実際に強制解体の対象となった空き家です。

壁が崩れ、屋根も大きく損壊しており、倒壊や落下物の危険が明らかです。

このレベルまで老朽化した建物は、所有者が手を打たない限り、行政による強制解体の対象となる可能性が高いといえます。ちなみに、この建物は所有者不明とのことで、一旦行政が解体費用を負担し、所有者が判明した段階で請求するようです。

まとめ

というわけで、まとめです。

- 空き家の強制解体は、所有者に繰り返し改善の機会を与えた上で実施される最終手段です。

- 費用は所有者負担で、行政が行う場合は高額になりやすいです。

- 早めに修繕や解体に取り組み、補助金制度の活用を検討することが大切です。

日本クレストでは岡山県下の空き家に関してのご相談も承っています。

お気軽にお問い合わせください。0120-140-001受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでお問い合わせ